◆ 発刊にあたって

◆ 【第 一 章】スマホ、次世代自動車のTrend

[ I ] 革新的!スマホConcept --- 1 ~ 16

[ 1 ] iPhone成功、3つのKey Words (Fun to ownership) --- 1

[ 1 ] - 1 : iPhoneの源流「Apple Newton」--- 2

[ 1 ] - 2 : iPhone成功のKey Word (I)「独自インフラ」構築 --- 3

[ 1 ] - 3 : iPhone成功のKey Word (II)「Interaction Design」確立 --- 4

[ 1 ] - 4 : iPhone成功のKey Word (III)「Localize Free」実現 --- 7

[ 2 ] Appleの独自Cloud Computing環境に倣った競合 --- 8

[ 3 ] 2009年以降、急激に市場拡大したスマホ --- 9

[ 3 ] - 1 : 中国VenderをWorldwide Brandに仕立てた「QRD」プログラムの威力 --- 11

[ 3 ] - 2 : 2014年以降、QRDの影響を受け中国市場での低迷が続くSamsung電子 --- 12

[ 3 ] - 3 : 2013~2015年、中国Venderを中心に急激に進んだスマホの薄型化 --- 13

[ 3 ] - 3 - 1 : スマホの薄型構造設計のDe factoになった「iPhone 4」 --- 14

[ 4 ] スマホの新たなConceptは「カメラ機能重視」 --- 16

[ II ] ADASから自動運転へ --- 17 ~ 38

[ 1 ] 運転支援システムADASの動向 --- 17

[ 1 ] - 1 : ADASとは --- 17

[ 1 ] - 2 : ADAS普及を加速した「2010国連国際交通安全宣言」--- 17

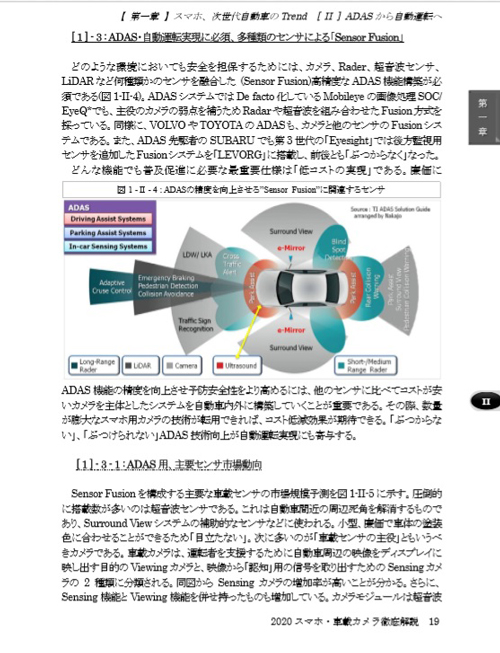

[ 1 ] - 3 : ADAS・自動運転に必須、多種類のセンサによる「Sensor Fusion」--- 19

[ 1 ] - 3 - 1 : ADAS用、主要センサ市場動向 --- 19

[ 1 ] - 4 : ADAS用ではDe facto、Mobileye「EyeQ」システム --- 20

[ 2 ] Connected機能の拡大 --- 22

[ 2 ] - 1 : スマホ市場飽和を予知、車載Infotainmentに活路を求めたApple、Google --- 22

[ 2 ] - 2 : 証明されたInfotainment機器の脆弱性 --- 25

[ 2 ] - 3 : 自動車業界、独自Infotainment OSでApple、Googleに対抗 --- 26

[ 3 ] 自動運転のTrend --- 28

[ 3 ] - 1 : 自動運転の国際定義と意味合い --- 28

[ 3 ] - 2 : 実車自動運転で先行するTesla --- 30

[ 3 ] - 2 - 1 : Mobileyeとの訣別が加速した自動運転技術「Auto Pilot」 --- 31

[ 3 ] - 2 - 1 - 1 : Intel、Mobileye買収、自動運転市場に本格参入 --- 32

[ 3 ] - 2 - 2 : OTA、Fleet Learningで自動運転精度が向上し続ける「Auto Pilot」--- 33

[ 4 ] 激化する自動運転システム覇権争い --- 34

[ 4 ] - 1 : 自動運転の世界標準を目指すBaidu『Project Apollo』 --- 35

[ 4 ] - 2 : Apple、Googleが車載市場に参入した狙い --- 37

[ 4 ] - 3 : 自動運転実現に向け5Gの運用前倒し --- 37

[ 4 ] - 4 : 世界初、SAE Level 4完全自動運転安全規格ANSI/ UL 4600発行 --- 38

[ III ] BEV本格普及始動 --- 39 ~ 56

[ 1 ] BEV特許公開、市場拡大を牽引するTeslaの取り組み --- 39

[ 1 ] - 1 : 発電・充電・蓄電、Teslaが進める独自Eco system --- 39

[ 1 ] - 2 : Tesla独自高速充電仕様ver.Up、新充電器設置増でBEV普及促進 --- 40

[ 1 ] - 3 : 上海Giga Factory 3 (GF3) 始動・増設、独 GF4も着工 --- 41

[ 1 ] - 4 : 逆転の発想、廉価・低調達リスク、リン酸鉄LiB、BEV普通車で初の採用 --- 41

[ 1 ] - 5 : TeslaのBEV Conceptは自動車の「スマホ化」 (Fun to ownership) --- 42

[ 1 ] - 5 - 1 : Amazon 米Start up「RIVIAN」に配送用BEV 10万台発注 --- 43

[ 2 ] EUのBEV開発・普及急加速 --- 44

[ 2 ] - 1 : EUのBEV普及Concept、「限界費用ZERO」に向かう再エネの有効活用 --- 44

[ 2 ] - 1 - 1 : 各国の水素エネルギー活用の取組 --- 46

[ 2 ] - 2 : Teslaの躍進で危機感Up、Daimler内燃機関新規開発中止 --- 47

[ 2 ] - 3 : EU独自の超高速充電仕様Combo 350kW充電器設置加速 --- 47

[ 2 ] - 3 - 1 : Combo 350kW と既存高速充電規格との比較 --- 49

[ 2 ] - 3 - 1 - 1 : 日本製City Commuter BEVのLiB選択の注意 --- 50

[ 2 ] - 3 - 2 :「時期尚早・危険論」を覆すCombo 350kW対応への布石 --- 51

[ 2 ] - 4 : FCEVの動向 --- 52

[ 3 ] 自動運転を加速するAI技術の動向 --- 53

[ 3 ] - 1 :「Deep learning」の急激・急速な進化 --- 55

[ 3 ] - 2 : AI技術の高度化、普及を促進する業界団体「Partnership on AI」設立 --- 56

◆ 【 第 二 章 】カメラ、DisplayのTrend

[ I ] スマホ、カメラ・センサの動向 --- 57 ~ 94

[ 1 ] カメラ機能が必要なさまざまな製品 --- 57

[ 1 ] - 1 : 各種製品用イメージセンサ市場動向 --- 57

[ 2 ] 携帯電話・スマホ用カメラの「世代(C*G)」変遷 --- 61

[ 2 ] - 1 : 撮像機能と認識されたC1G (携帯電話)、C2G (スマホ) --- 62

[ 2 ] - 2 : Compact DSC代替と認知されたC3G --- 63

[ 2 ] - 2 - 1 : AF高速化、OIS搭載でCompact DSC並の性能・機能実現 --- 64

[ 2 ] - 3 : C3Gで必須になったカメラモジュール低背化技術 --- 66

[ 2 ] - 3 - 1 : カメラモジュール高さを決定する重要な要素「光路長」--- 67

[ 2 ] - 3 - 2 : Lens及びカメラモジュール設計の基準となる「光学サイズ」とは --- 67

[ 2 ] - 3 - 3 : 光路長の低背度合いを判定する「Height Rate(H/R)」--- 68

[ 2 ] - 3 - 4 : H/Rを極大化するカメラモジュールの低背設計手法 --- 71

[ 2 ] - 4 : DSLRの画質・性能キャッチアップを目指すC4G --- 74

[ 2 ] - 4 - 1 : DSLR並の高画質、「Dual カメラ」急増 --- 75

[ 2 ] - 4 - 2 : FrontカメラにもDual仕様登場、高感度技術「Binning」採用 --- 76

[ 2 ] - 5 : DSLRの画質・性能超越を目指すC5G --- 77

[ 2 ] - 5 - 1 : Tripleカメラによる高画質化、高機能化 --- 77

[ 2 ] - 5 - 2 : DSLRの祭典「フォトキナ」にHuaweiスマホで初見参 --- 78

[ 2 ] - 6 : DSLRの完全代替を目指すC6G --- 79

[ 2 ] - 6 - 1 : Pentaカメラで打倒DSLRの高画質・高性能追求「Huawei P40 Pro」--- 80

[ 2 ] - 7 : スマホ用カメラモジュールの市場動向 --- 80

[ 3 ] スマホ用イメージセンサの動向 --- 82

[ 3 ] - 1 : スマホの低背化に貢献、高CRA対応イメージセンサ --- 82

[ 3 ] - 1 - 1 :「色シェーディング抑制」、高CRA対応IRCF --- 85

[ 3 ] - 2 : スマホの低背化に貢献、イメージセンサのCell Size微細化Trend ---- 87

[ 3 ] - 2 - 1 : 多眼カメラ用、Sub-micron特殊素子構造多画素イメージセンサ --- 89

[ 3 ] - 2 - 2 : 高画質の追求、「Big Cell」への回帰 --- 90

[ 3 ] - 2 - 3 : 車載・IoT用にも展開、微細Cellでも高感度BSIイメージセンサ --- 91

[ 3 ] - 2 - 4 : 車載・IoT用にも最適、高感度「素子分離型」イメージセンサ --- 92

[ 3 ] - 3 : カメラ機能を向上させる超高速1000fps/ 3層イメージセンサ --- 93

[ II ] 車載他カメラ、センサの動向 --- 95 ~ 114

[ 1 ] 自動車安全立法、ADAS普遍化により急拡大する車載カメラ市場 --- 95

[ 1 ] - 1 : 車載カメラの製品分類と市場動向 --- 96

[ 1 ] - 2 : 主な車載カメラと搭載箇所 --- 98

[ 1 ] - 3 : Viewingカメラおよび主要部品の市場動向とSupply Chain --- 99

[ 1 ] - 4: Sensingカメラおよび主要部品の市場動向とSupply Chain --- 101

[ 2 ] 車載用イメージセンサの主要機能 --- 103

[ 2 ] - 1 : 即時性が重要、Sensingカメラ用HDR機能 --- 104

[ 2 ] - 2 : DSM(ドライバー監視モニター)では必須、Global Shutter機能 --- 105

[ 2 ] - 3 : Sensingカメラで多画素化進展 (7.42MP/ Binning機能搭載) --- 106

[ 2 ] - 4 : 車載用では必須、LEDフリッカ抑制技術、HDR併用品も登場 --- 107

[ 2 ] - 5 : 夜間歩行者検出用「超高感度」イメージセンサ --- 107

[ 3 ] 車載用で今後有望な特殊カメラ・イメージセンサ --- 110

[ 3 ] - 1 : 夜間運転で重要な役割を果たすFIR(遠赤外線)カメラの概要 --- 110

[ 3 ] - 1 - 1 : FIRカメラの市場動向 --- 112

[ 3 ] - 1 - 2 : 現行のFIRカメラ用Lensの種類と特徴 --- 113

[ 3 ] - 1 - 3 : FIRカメラのコストダウン手法 --- 114

[ 3 ] - 2 : SWS技術を応用した「Black Silicon」NIRイメージセンサ --- 118

[ 4 ] AR/ VR/MR機器でも存在感を示すカメラ機能 --- 120

[ 4 ] - 1 : AR/ VR/ MR技術が期待される分野と用途 --- 121

[ 4 ] - 2 : HMD/ Smart Glassに搭載されるカメラ仕様 --- 122

[ III ] スマホ・車載Displayの動向 --- 123 ~ 146

[ 1 ] スマホ用カメラとDisplayの画素数の関係 --- 124

[ 1 ] - 1 : Display Size・画素数・解像度の関係 --- 125

[ 1 ] - 2 : Display解像度の適正・過剰を判定する「視力」の基礎知識 --- 126

[ 1 ] - 3 : 製品別適正解像度(視認距離3cm ~ over 100m Display) --- 128

[ 2 ] スマホ用Display、LCDからAMOLEDへの急激な移行 --- 133

[ 2 ] - 1 : LCD主要メーカーが看過したスマホ用AMOLED本格採用の兆し --- 135

[ 2 ] - 2 : AMOLEDの市場動向、Keyとなる製造装置 --- 136

[ 2 ] - 3 : AMOLED、車載用展開の可能性 --- 138

[ 2 ] - 4 : 車載用に最適な印刷方式AMOLEDの量産始まる --- 139

[ 3 ] 静電容量式Touch Panelの分類 --- 140

[ 3 ] - 1 : iPhone 5から採用されたIn-Cell Touch Panel --- 142

[ 3 ] - 2 : 効率的切断技術確立、iPhone 5から採用された薄型GorillaR Glass --- 142

[ 4 ] Post AMOLED、次世代Displayの概要 --- 144

[ 4 ] - 1 : マイクロLED、量子ドット(QD) Displayの開発動向 --- 145

◆ 【 第 三 章 】主要部品の技術動向

[ I ] イメージセンサの技術動向 --- 147 ~ 162

[ 1 ] CCDとCMOS、2種類のイメージセンサの動作原理と特徴 --- 148

[ 2 ] イメージセンサの市場動向 --- 152

[ 2 ] - 1: スマホ用CMOSイメージセンサの市場動向 --- 152

[ 2 ] - 2 : 車載用イメージセンサの過去の市場動向 --- 155

[ 3 ] 特殊なイメージセンサ --- 156

[ 3 ] - 1 : Color Filter不要、垂直色分離型イメージセンサ--- 156

[ 3 ] - 2 : 有機CMOSイメージセンサ --- 158

[ 3 ] - 3 : AppleがM&A、QDイメージセンサメーカー --- 160

[ 3 ] - 4 : Lens lessカメラ --- 161

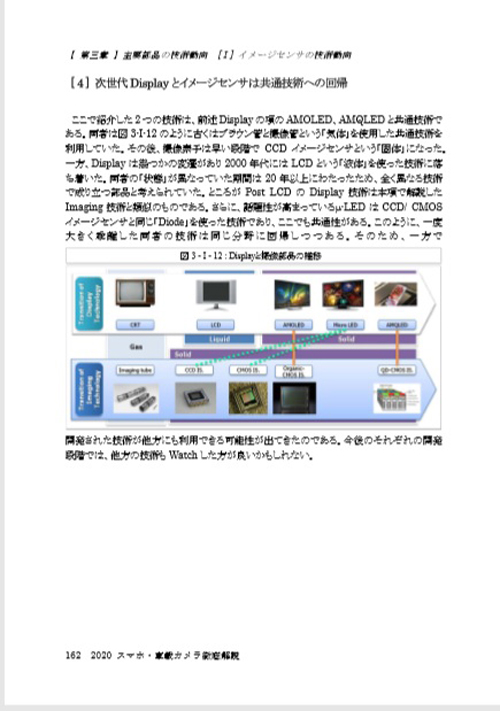

[ 4 ] 次世代Displayとイメージセンサは共通技術への回帰 --- 162

[ II ] Lensの設計・製法基礎知識 --- 163 ~ 180

[ 1 ] Lens性能を左右する収差と今に生きる「基本設計」--- 164

[ 1 ] - 1 : Lens材料とその特徴 --- 165

[ 1 ] - 2 : Lens設計上の留意点 --- 167

[ 1 ] - 3 : 熱可塑性樹脂Lensの特徴と製法 --- 169

[ 2 ] 車載カメラ用Lens樹脂化の可能性 --- 172

[ 3 ] Lensの諸特性・MTF(伝達関数) --- 175

[ 3 ] - 1 : カメラモジュールのMTF --- 177

[ 3 ] - 2 : Lensが解像可能なCell Sizeの限界 --- 179

[ III ] WLO、リフローカメラの動向 --- 181 ~ 222

[ 1 ] 小型化・モジュール化に最適なWLOリフローカメラ --- 181

[ 1 ] - 1 : リフローカメラモジュールの分類 --- 182

[ 1 ] - 2 ; TSV技術確立により実現したCSP仕様イメージセンサ --- 183

[ 1 ] - 3 : リフローカメラモジュールの製造フロー --- 185

[ 2 ] リフローカメラモジュール用「耐熱」Lensの分類と概要 --- 185

[ 3 ] 各種耐熱Lensの製法と特徴 --- 187

[ 3 ] - 1 : 移動金型式GMOの製法と特徴 --- 187

[ 3 ] - 2 :熱硬化性樹脂Injection Mold Lensの製法と特徴 --- 188

[ 3 ] - 3 : Hybrid WLO/ Single Lensの製法と特徴 --- 190

[ 3 ] - 4 : Casting WLOの製法と特徴 --- 193

[ 3 ] - 5 : Casting WLO金型製法 --- 195

[ 3 ] - 5 - 1 : Casting WLOとHybrid WLO製法比較 --- 197

[ 3 ] - 6 : Casting WLO主な製造装置 --- 199

[ 3 ] - 7 : WLOの非球面測定法 --- 201

[ 3 ] - 8 : 複屈折が解像度に与える影響、各種Lensの複屈折の実力 --- 202

[ 3 ] - 9 : 各種Lensの材料費・設備投資額比較 --- 204

[ 3 ] - 10 : 各種耐熱性樹脂の特性 --- 208

[ 3 ] - 10 - 1 : 耐熱性樹脂の光学特性 --- 210

[ 3 ] - 10 - 2 : Casting WLO設計値との誤差 --- 213

[ 4 ] 超短Pulse Laser DicerによるWLO非熱個片化技術 --- 214

[ 4 ] - 1 : Hybrid WLO個片化技術の問題点 --- 214

[ 4 ] - 2 : 非熱加工、超短Pulse Laser Dicer (旧ミシガン特許) --- 216

[ 5 ] 超小型具現を活かしたS-WLCMの新展開 --- 218

[ 5 ] - 1 : WLCM新たな展開「顔認証用Dot Projector」に採用 --- 219

[ 5 ] - 2 : 製法の特長を活かした医療用超小型S-WLCM量産始まる --- 220

[ 6 ] S-WLCM車載用への展開の可能性 --- 221

[ IV ] 放熱仕様PCB --- 223 ~ 224

[ 1 ] 放熱効果も期待できる部品内蔵基板 --- 223

[ 2 ] リジッド基板で、メタル基板の役割も兼ねる「銅インレイ基板」--- 224

◆ 【 第 四 章 】カメラ組立・実装技術

[ I ] カメラモジュールの組立技術 --- 225 ~ 230

[ 1 ] 多岐にわたる製造技術が必要なカメラモジュール ---- 225

[ 2 ] コスト、性能、品質を決定付ける部品選定 --- 225

[ 3 ] カメラモジュールの製造フロー --- 226

[ 3 ] - 1 : リフロー実装技術 --- 227

[ 3 ] - 1 - 1 : リフロー実装の主要技術 --- 228

[ II ] 接着の基礎知識 --- 231 ~ 236

[ 1 ] 接着の原理 --- 231

[ 2 ] さまざまな接着方法 --- 234

[ 2 ] - 1 : 品質向上に直結する接着剤の保管方法 --- 235

[ III ] Dust不良削減方法と洗浄技術 --- 237 ~ 242

[ 1 ] Dust不良削減、1つ目の工夫「持ち込まない --- 237

[ 2 ] Dust不良削減、2つ目の工夫「出さない」--- 238

[ 3 ] Dust不良削減、3つ目の工夫「持ち出さない」--- 239

[ 4 ] Dust不良削減、「最後の砦」洗浄技術 --- 240

[ 4 ] - 1 : 湿式洗浄の理論 --- 240

[ 4 ] - 2 : 洗浄品質向上の鍵、浸漬洗浄では「引き上げはゆっくり」--- 242

[ IV ] 主要製造技術と設備 --- 243 ~ 248

[ 1 ] COB/ Chip On Board --- 243

[ 2 ] SMT/ Surface Mount Technology --- 246

[ V ] 完成品検査(FAT)の概要 --- 249 ~ 254

[ 1 ] FATの概要 --- 249

[ 2 ] 各検査工程の内容 --- 249

[ 3 ] FAT関連基礎知識 --- 251

参考文献

著者

≪ページ見本≫